孙三杰 孙三杰,字景濂,一字松石,明天启年间进士。鼎的重孙。今广饶李鹊镇人。天启五年(1625年)中进士,授陕西宝鸡知县,后调知长安县兼署咸宁县。到任后,曾有人以赠砚为名,贿以重金。孙三杰未启封,而题书“砚虽佳,贪墨,吾不取也”。即将原物退还,后晋升为兵科给事中。崇祯五年(1632年),登州参军孔有德叛明降清,孙三杰先后五次上疏,论内外文武不和,弹劾首辅庇奸误国,抚叛款敌,请求“立除误国大奸,严饬内外,在事诸臣,从此洗涤肠胃,打起精神,息盗安民,灭敌锄叛”。崇祯皇帝非但不予采纳,反以“挟私诬捏”之罪名,将其降补上林院监蕃署丞,寻补太仆寺丞。孙三杰仍一疏再疏,指陈无隐,然而终不见用,遂辞官归里,卒于家中。 [1]![]() 孙三杰(1597一1653年),字景濂,号松石,山东乐安(今广饶)县李大庄人。自幼性情倜傥,志向远大。明天启五年(1625)中进士,先后任陕西宝鸡、长安知县、兵科给事中等职,以清廉恤民、直言敢谏著名。尤其在大明危亡之秋,他冒死上疏,连续五次弹劾首辅周延儒误国,铁骨铮铮,令人钦敬。 孙三杰成进士后,很快被调往陕西宝鸡任知县。上任之初,了解到这里一直有“不岁田”(即不毛之地却按期交纳赋税)的弊政,且每年数额多达五千金之多。孙三杰不循旧规,毅然革除“不岁田”的岁贡赋税,解除了当地民户的这一额外负担。 当时流寇四处劫掠烧杀,由陕西至四川的栈道为之阻断。以书生而入仕途的孙三杰,尽管不熟悉军队战事,但为时势所迫,他还是组织少壮子弟习武练功,编制成一支自卫武装,严战守备,抵御流寇,使其气焰收敛。有一伙号称王老虎的流寇,时常摧残劫掠百姓。为消除这一祸害,他不顾个人安危,匹马单骑入匪巢,向匪首陈说利害,劝其改邪归正。在他的感召下,这股流寇自行解散。 孙三杰因治理宝鸡政绩斐然,又调任事务繁重的长安县,兼署咸宁县令。慑于他的名声,一批颇有身份、但实属流氓头子的“大猾”望风而逃。有人也曾以赠砚为名,内藏重金向孙三杰行贿。孙三杰已知其中蹊跷,不拆包裹,提笔注九字于其上:“砚虽佳,贪墨,吾不取也!”并立还其人。经过一段治理,“大猾”潜影匿迹,社会风气大为好转,县民得以安居乐业。他在长安、咸宁两县建书院,兴文重教,培养人才,作出了许多惠民政绩,后来考绩列为优等,擢升为都察院兵科给事中。 孙三杰入仕期间,是明末最为动乱的时期,尤其进入崇祯时代,外有强敌、内有祸乱,天灾流行、民不聊生。崇祯皇帝刚愎自用,不辨贤奸,而朝中内外文武不和,重臣争名夺利,互相攻讦,致使朝政更加腐败不堪。孙三杰忧国忧民,对朝廷重臣的内讧深恶痛绝,写出了《论内外文武不和疏》。这封奏疏恳切率直,有“臣子当多事之际,幸有能为国家公忠干济者,即虚心听之,拭目望之矣,何必功自己出,名自己成”①等语,还列举了蓟辽总督曹文衡与总监邓希诏相互攻讦、不暇御敌的情况,以及文武大臣因内讧而造成边关告急的教训。他大声疾呼“天下事非一家私事,就消融者速自消融,无存芥蒂以滋祸胎。应申饬者即与申饬,勿滋葛藤以成掣肘”②。 明王朝大厦将倾,而朝廷内阁首辅竟推波助澜。与严嵩齐名的奸臣周延儒,被崇祯皇帝敕封为礼部尚书兼东阁大学士。此人庸懦贪鄙,治国无方而党争有术,为巩固其地位,蓄心培植私人羽翼。登州参军孔有德叛明降清,失陷登州。而登莱巡抚孙元化被俘,清军将他放还后,他即下令各郡县不准抵抗,致使敌焰日炽。这样的误国奸贼理应严惩,但周延儒反而千方百计地予以庇护。孙三杰对此痛心疾首,大义凛然地写出《纠辅臣误国疏》。奏疏历数周延儒抚叛款敌、结党营私等各项大罪,坦然写道:“然其酿祸之根,通同欺擅庇奸误国则首辅周延儒也”,紧接着笔锋一转,毫不掩饰地责问崇祯:“屈指天下两直十三省以及九边,皆太祖栉风沐雨之天下。皇上试观今日盗贼蜂起,尚有几处安土?”接下来他几乎是在恳求崇祯:“皇上诚自为社稷封疆计,用臣之言,立除误国大蠹,严饬内外在事诸臣,从此洗涤肠胃,打起精神,息盗安民,灭敌除叛,金瓯万年永固。”③ 孙三杰披肝沥胆写成的奏疏,被崇祯视作“挟私诬捏”,把他降补上林院监蕃署丞,紧接着又补太仆寺丞。当时有论者曾言:“若早从孙给事之言,明之天下当不至是也!”④孙三杰不顾生死,一疏再疏乃至《五纠奸辅疏》,他怀着“文死谏”的悲愤,不顾崇祯再三批驳,在《纠辅臣误国疏》之后的四篇奏疏中,一律用“原任兵科给事中,今降一级调用臣孙三杰谨奏”做开篇之语,好像有意触怒崇祯,可见其至死方休的决绝之情。 周延儒一再得宠,奏疏终不见用,孙三杰回天无力,于是乞病回归故里。顺治十年(1653),孙三杰病逝故里,享年仅五十六岁。

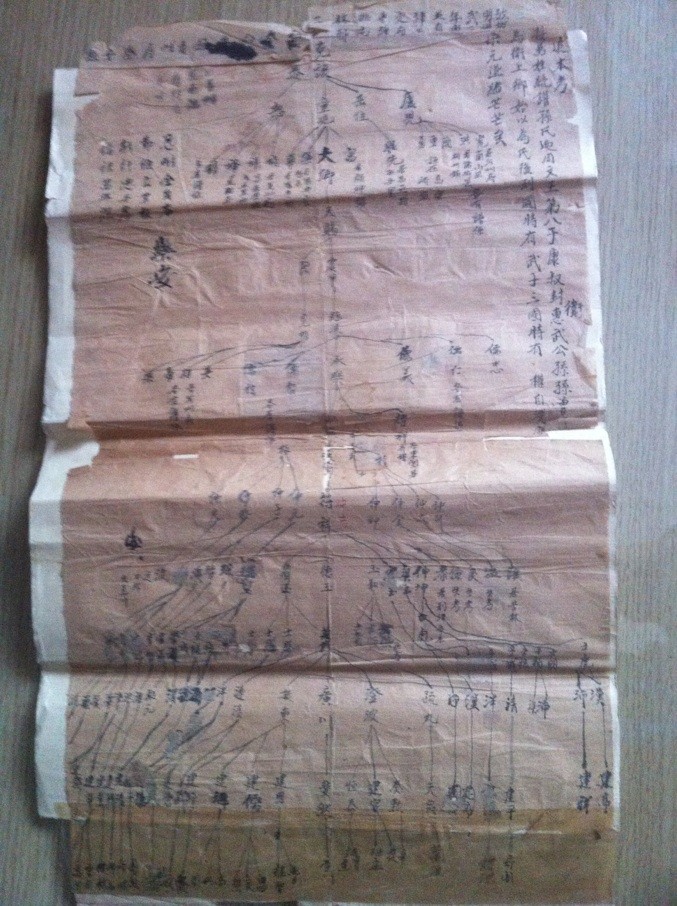

|